集集共同引水計劃為濁水溪流域水資源開發重大工程之一,本工程計畫設置永久式集集攔河堰,以改善濁水溪兩岸現有灌溉引水設施,穩定水源供給,增加水量供應。減少地下水抽汲,緩和地層下陷,並配合工業區發展需求,將節剩餘水量供應離島基礎工業區工業用水。期使用水資源經營管理能永續利用發展。

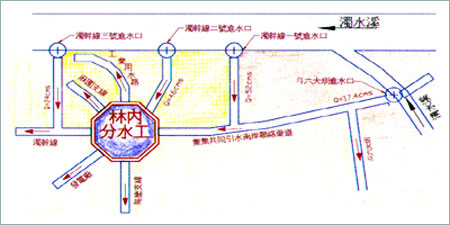

林內分水工為兼具灌溉,發電及工業用水多目標功能之分水工。經集集攔河堰取水後,即由南岸聯絡渠道輸水至下游,於濁幹線林內二號進水口處設置八角形分水工進行分水,以供應下游不同標的之用水。分水工之水源除了由南岸聯絡渠道供水外,同時也從濁幹線林內二號進水口取水供應。林內分水工及相關配合改善之沉砂池工程完成,能穩定取水,分水並兼具其沉砂之功能,提高各標的用水之使用效益。

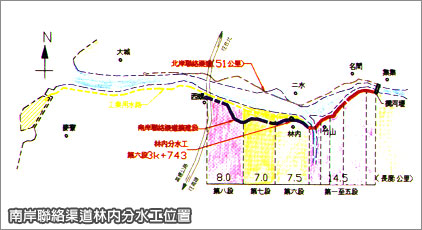

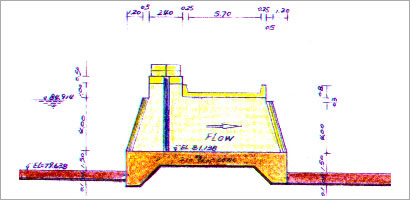

林內分水工位於南岸聯絡渠道擴建段第六段起點( 3k+743 處),開始分水取用,計劃分水量 90CMS ,進水及取水渠道共有七條,分水工採直徑 100 公尺正八角形配置,正交流入期減少渦流干擾並兼具吞吐調節水量功能,各等邊為 34.6 公尺,分水池面積 8,660 平方公尺,總蓄水量為 45,638 噸。各取水門標高盡量採一致,取水門底以下 1.5 公尺之池檻為作沉砂之用。

流入部分: (1) 南岸聯絡渠道 90CMS (2) 濁幹線林內二號進水口 54CMS

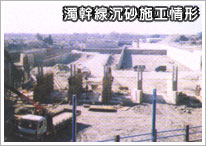

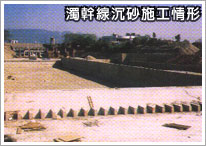

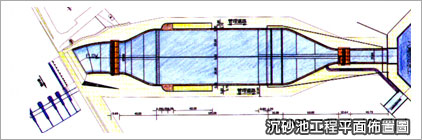

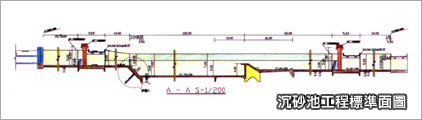

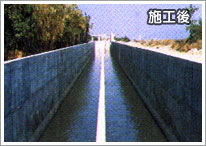

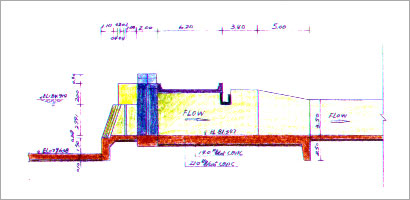

林內分水工與濁幹線林內二號進水口間,設置沉砂池乙座,採雙槽式交替利用,於單槽清除淤沙,另一槽通水,沉砂池通水量 54CMS ,每槽寬度 30 公尺,長度 120 公尺,單槽沉砂體積 7200 立方公尺,最大沉砂粒徑 0.2 公厘,淤滿後以機械方式清除。

林內分水工為目前本會最具規模之多目標分水工,在水利工程上極具有廣泛教育示範及教學觀摩功用。更為鄰近民眾提供良好綠化休憩空間。分水工週邊景觀及綠化工程完成後,將使僵硬之水利設施,塑造成具親水親民,教育及休閒水利文化特色。

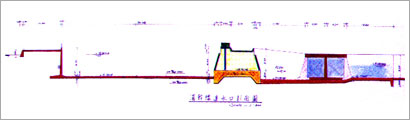

南岸聯絡渠道起自南岸沉砂池,直至雲林縣西螺鎮引西圳起點止,全長約 38公里。其中前段渠道長約 15 公里,大致沿河川公地佈置;後段為渠道擴建段,長約 23 公里,係利用原有圳路予以擴建。擴建段之聯絡渠道工程則委由雲林農田水利會辦理,至引西圳起點止,採第六、第七、第八段分年分工區施工。

※第六段工: 由斗六大圳起至鹿場課圳起點止。(長度 7.5 公里)

※第七段工: 由鹿場課圳起點至鹿場課圳終點止。(長度 7 公里)

※第八段工: 由鹿場課圳終點至引西圳起點止。(長度 8 公里)

林內分水工之規劃設計,由於受限於土地利用條件,分水工部分渠道銜接處,無法依理想水理條件設計施工,因此為了解完工後分水工之水理情況。本計劃經由水利局規劃總隊水工試驗室辦理,期藉由水工試驗結果,探討分水池功能、分水穩定性及淤沙情形,並進行閘門操作分析及防砂入渠方式之研究。

- 有效水源供給,公平,合理各標的用水之分配。

- 改善引水設施,穩定灌溉水源,有效分配水量,消弭用水紛爭。

- 供應雲林離島基礎工業區工業用水,促進產業升級與發展。

- 降低濁水溪輸砂濃度,減少渠道及管路維護管理費用,提高營運效率。

- 避免發電機件磨損,提供發電機組擴充能力,提昇發電量及效益。

- 增加地下水補注,減緩地層下陷,維護國土資源。

- 提供水利工程教學觀摩示範之最佳戶外教室。

- 景觀綠化環境設施,增進民眾遊憩休閒空間。

- 改善農業生產環境,促進地方產業,減少人口外流,均衡地方發展。

本會於民國82年9月間奉命委辦,集集共同引水計劃南岸聯絡渠道擴建段長度23公里之改善工程。為完成這一項艱鉅任務,旋於同年10月成立規劃測設隊,調集本會工程菁英辦理全線工程規劃、測量、設計及監造。施工期間,承蒙台灣省政府水利處(水利署前身)及本會各級長官關心及指導,以及承包商之通力配合下,使得集集共同引水計劃工程得以圓滿達成任務。

- 長度: 23 公里

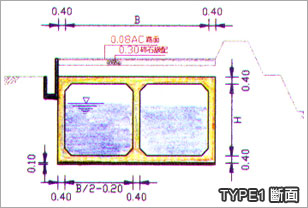

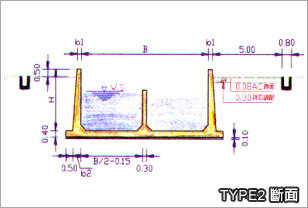

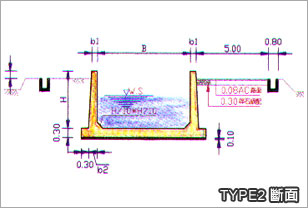

- 渠道斷面:凹形座槽式

- 計劃水量: 90 秒立方公尺

- a.農業用水:75 秒立方公尺

- b.工業用水:15 秒立方公尺

- 灌溉面積: 50536 公頃

- 分歧幹線: 2 條

- 分歧支線: 7 條

- 分歧分線: 3 條

- 放水路: 2 條

- 形式: 八角形

- 面積: 8660 平方公尺

- 蓄水量: 45638 噸

- 計劃分水量: 90 秒立方公尺

- 進水渠道: 2 條

- 分水渠道: 5 條

- 沉砂體積: 12990 立方公尺

- 分水閘門: 5 座

- 除砂方式: 機械式除砂

- 形式: 雙槽式沉砂池

- 取水量: 45 秒立方公尺

- 長度: 120 公尺

- 寬度: 每槽 30 公尺

- 測牆高度: 7.20 公尺

- 蓄砂高度: 2.00 公尺

- 沉砂體積:單槽 7200 立方公尺

- 最大沉砂粒徑: 0.2 公厘

- 除砂方式: 機械式除砂